Publicado en Revista Almiar

2017

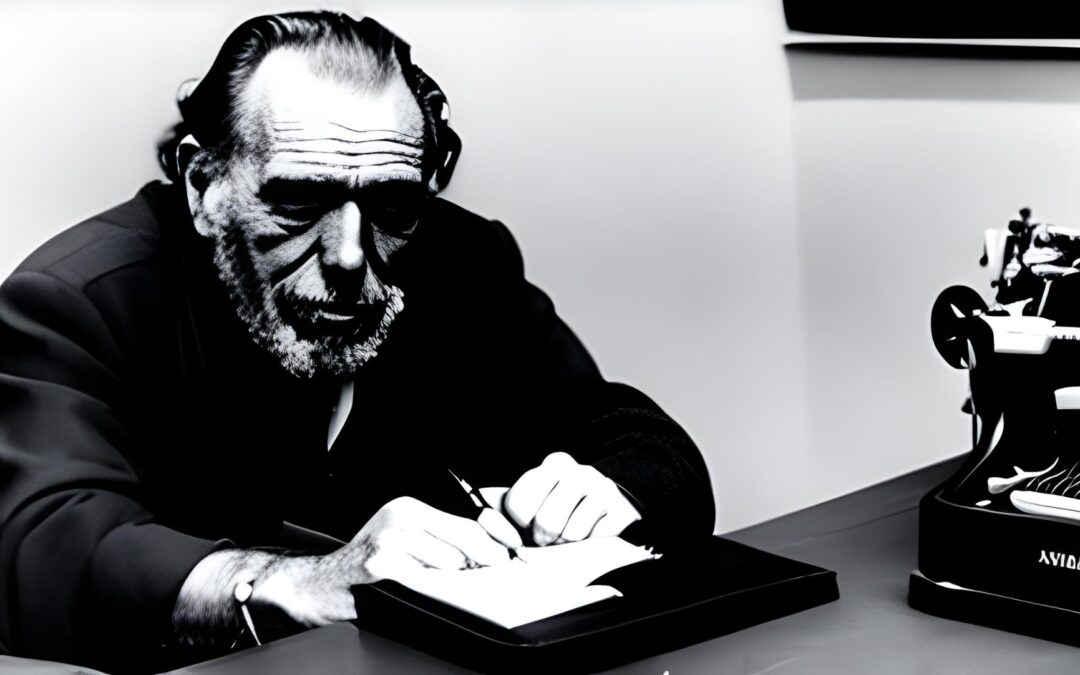

El humo del cigarrillo se escapaba de entre los labios de Hank. Hank era escritor. Tenía una botella de whisky sobre el escritorio y de tanto en tanto le metía un trago. La computadora, la maldita computadora estaba en blanco. Nada. Hace días que no podía escribir una línea.

Hank se sentía desahuciado, como si le hubiesen abierto las entrañas con una hachuela de carnicero y le hubiesen extraído toda la pasión que alguna vez poseyó. Lo que antes significó para él no sólo un sitio de placer sino también de autocomprensión, con el tiempo rallándole los huesos, comenzó a personificar la desdicha misma. Todos los malos pensamiento que un hombre puede tener en la vida se arremolinaban en la mente de Hank al momento de estar sentado frente al computador. La idea de colgar de una soga o de reventarse los sesos le rondaban con frecuencia.

«Ya ni siquiera puedo escribir, que el diablo me lleve de una vez», pensó.

Bebió otro trago de la botella y luego apagó el cigarrillo en su muñeca. «Maldita sea, Hank, antes tenías agallas. Bastaba con que te pusieras a mecanografiar para que la magia echara a correr. Y ahora apenas si puedes mantenerte cuerdo, fósil ponzoñoso», se dijo. Hank tenía la costumbre de hablarse a sí mismo. A veces murmuraba en voz alta y otras, simplemente la voz se encontraba en su cabeza. La maldita voz que era como un relojito, siempre haciéndole tic-tac dentro, siempre martillándole los sesos.

—Te quiero, Hank —le había dicho ella mientras sus filosos ojos se le clavaban como estacas—. Cielos, Hank, sé que estás loco. Nadie, jamás, ni por todo el maldito dinero del mundo, hubiera hecho lo que tú hiciste por mí.

—Oh, chica, calla ya y sígueme al infierno.

—Te seguiría donde fueras. Donde fueras, ¿oíste?

En aquella oportunidad, mientras Jane escurría aquel exquisito diálogo que se le quedó grabado a fuego, Hank hubiera querido decirle cuánto la quería, pero en vez de eso sólo la besó. Y mientras se despojaba de todas las trivialidades de que está compuesta la psiquis y se entregaba con ferocidad al único instinto que debiera de tener algún valor en la existencia del hombre, una lágrima fútil le brotó, haciendo del momento algo milagrosamente perenne en el espíritu de Hank.

Hank le dio un golpe de puño al escritorio, empinó otro trago, y tras ese destello de la memoria que la trajo de vuelta y que la materializó, comenzó a escribir.

«Nada mal para empezar, viejo perro del infierno. Nada mal».

Luego de un par de horas machacando el teclado, el teléfono sonó. Era su editor.

―¿Hank?

―Dime, Charlie.

―Ja, já, bastardo, es bueno oírte. ¿Ya tienes algo para mí?

―Estoy empezando a trabajar en algo, Charlie. Es reciente. Pero te aseguro de que es bueno.

―Eso dijiste la última vez. Hank, escucha, tienes que entregarme algo para que pueda vender o me echaran a patadas de aquí. Recuerda que eres el único condenado escritor que represento; dejé a todos los otros maricas a un lado para hacerme cargo de tu obra. Tus libros se venden como pan caliente en Europa, deberías venir de vez en cuando, eres toda una celebridad.

―Mierda, Charlie, no me presiones, te digo que estoy trabajando en algo. Aprecio que todo marche sobre ruedas, pero, hazme un favor y no fastidies, quieres.

―Estás bebiendo otra vez, ¿no es cierto? Reconozco esa voz carrasposa. Ese whisky barato va a matarte. Debes enfocarte. ¿Estás pensando en esa condenada de nuevo, no es cierto? Esos últimos poemas que enviaste… Dios mío…

―Debería seguir en el trabajo.

―Ya olvida de una jodida vez a esa novia muerta tuya. Eso sucedió hace más de veinte años, Hank. Nos vas a deprimir a todos.

―Charlie ―resopló Hank con tranquilidad del otro lado de la línea―, no quiero pelear contigo, te digo que tengo algo bueno entre manos. Pero te diré una cosa, si vuelves a hablar así de Jane iré hasta esa enorme casa tuya en Barcelona que te pagaste a costa de mis libros y partiré tu famélico culo judío a patadas, ¿lo captas?

Silencio.

―Te llamaré cuando tenga el manuscrito terminado. Será pronto.

―De acuerdo, Hank. Que así sea. ¡Adiós!, y deja de beber esa mierda, te pudrirá las tripas.

Hank colgó.

Prosiguió con la escritura. Hank estaba viejo y cansado. Tenía hemorroides y tres gatos rondándole por la casa. Había dejado hace años la cerveza y el vino barato. Ahora bebía un Malbec de vez en cuando y alguna que otra medida de whisky. Casi siempre cuando tenía que enfrentar la hoja en blanco y no sabía cómo darse impulso.

Se oyó la llave al otro lado de la sala y luego el suave movimiento de la puerta al abrirse; inmediatamente después un portazo. Era Linda, su esposa, que cada vez que entraba a la casa cerraba con violencia la puerta para anunciar su llegada.

―¡HANK! ¿ESTÁS AHÍ?

―¡Arriba, cariño!

Los gatos se agolparon en torno a los platos ni bien Linda pisó la casa. Linda los alimentó y después subió a ver a Hank. Lo encontró parado frente a la computadora, escribiendo.

―¿Sabías que Hemingway escribía parado y de corrido y que nadie podía interrumpirlo mientras lo hacía? El hijo de perra se ponía malo. Entraba en trance cuando estaba frente a la máquina de escribir. Era la forma que tenía de ahuyentar los fantasmas.

―Me lo has comentado unas diez mil veces. ¿Otra vez estás bebiendo esa porquería?

―Tienes suerte de que no sea Hemingway. De lo contrario te rompería el hocico por interrumpirme y hablarme de esa forma, nena.

―Si fueras él tampoco podrías hacerme el amor. Serías toda un hada con pelo en pecho impotente. Mira. Mira mis piernas, ¿te gusta lo que ves, Hank? ―Linda traía puesto un vestido ceñido que destacaba su pequeña silueta de bailarina y se lo levantó para lucir las piernas. Eran unas piernas espléndidas de treintañera―. Apuesto a que Hemingway no podría con estas piernas ni aunque su vida dependiera de ello. Ni con este culo ―mencionó esta vez sujetándose los muslos con las dos manos.

Hank dejó en lo que estaba trabajando, fue hasta el umbral y tomó a Linda del culo, luego la levantó y presionó el frágil cuerpo contra la pared. Todavía podía hacer aquello. Hank se sintió vigoroso. Se le puso dura al sentir los tibios muslos de su mujer. Ella era magma quemándole y cuando la sentía se ponía rígido como una roca. Cargó a Linda y la llevó hasta la habitación.

No era nada nuevo hablar de cómo las mujeres descienden sobre los hombres. Meditó Hank.

«Piensas que tienes tiempo para tomarte un respiro, levantas la mirada y hay otra nueva».

Luego de hacer el amor pensó que sería buena idea ir al hipódromo y apostar algunos dólares en las carreras de caballos. Maldita sea, era un buen día para ser un viejo escritor de renombre en el ocaso de su carrera.

Homenaje a Hank y Linda Lee.