El verano me secaba las tripas. Y aunque era un decoroso día de semana me dirigí a la tienda en busca de algo de cerveza, gin y zumo de naranja. Lo que salió de aquella batalla no estoy seguro de qué me hizo sentir. Pero cuando la noche abrió sus monstruosos ojos yo me encontraba en cuclillas frente al inodoro; un viscoso líquido me fluía por la garganta para luego desparramárseme, amarillento, por la boca. Si hubiese tenido enfrente un lienzo hubiese engendrado una gran obra posmoderna. El título: «vómito de periodista sobre el retrete del mundo», jajajá, aquel pensamiento hizo que se me escapara una carcajada. Me compuse, era un guerrero, un hijo de puta de agallas. Así que seguí pegándole al trago. Dale que va y dale que va.

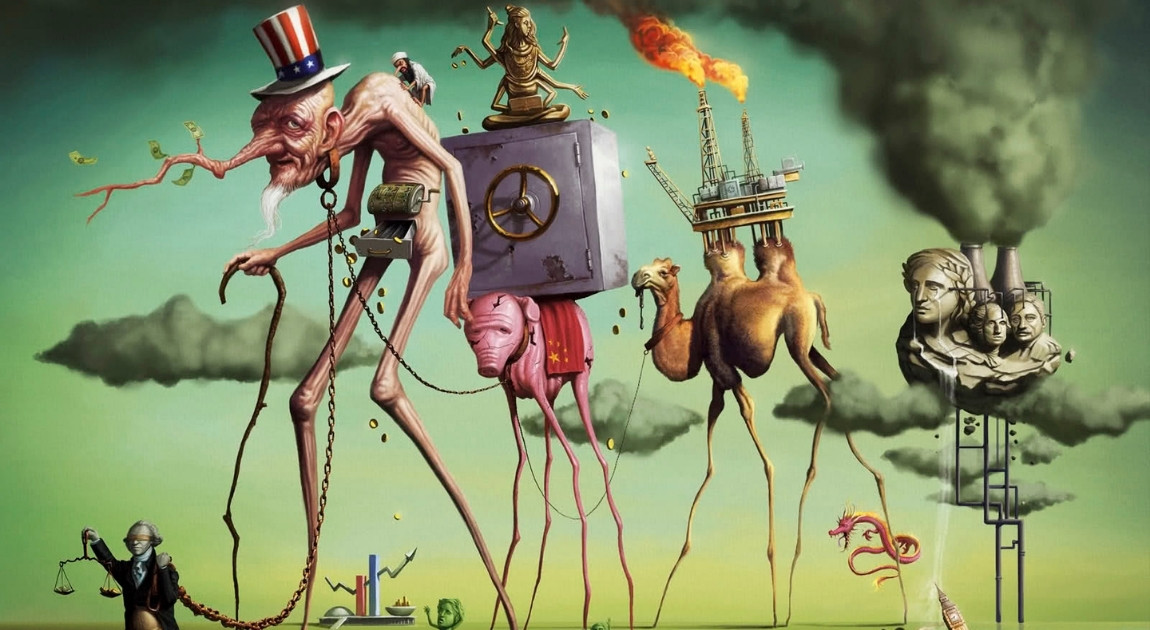

El país se iba a la mierda. Aquello me tenía sin cuidado. No confiaba en los votantes y mucho menos en las triquiñuelas de los políticos. Sabía de dónde salían esos parásitos y lo que hacían en su fuero íntimo. Dale al pueblo diez años de concordia, de reconstrucción, de esperanza, y luego tendrás asegurado otra década de sadismo sanguinario en tus manos. Así funcionaba todo. El truco era sencillo pero el espectáculo era monumental y bien estructurado. La teoría del caos. Lo que más detestaba de todo el teatro escenificado era tener que salir a la calle y ver los monumentos levantados en mármol y alabastro en los que se erguían hombres grotescos que justificaban una realidad que era por completo engañosa. Héroes fabricados por pequeños grupos en el gran salón de alguna sociedad ocultista de la que la mayoría de los hombres nunca han oído hablar. Cada vez que movía mi culo por los pasillos de la ciudad y tenía frente a mis ojos alguna representación de un obelisco sentía unas ganas irrefrenables de arrimarme y echarme una buena meada en el esmaltado falo. ¡Qué se joda el eunuco de Osiris!

A nadie parecía interesarle lo que sucedía en las celdas de nuestras prisiones, ni en las heladas salas de los neuropsiquiátricos, ni los geriátricos abandonados de toda humanidad ni en los prostíbulos que se montaban nuestra clerecía en cada orfanato a su disposición. Que todo aquello siguiera existiendo demostraba el fracaso rotundo de todos los hombres libres encarnados en el plano. Habíamos perdidos la batalla. Era como para enloquecer. Lo peor era ver con la rabia y la desvergüenza que las personas tendían a defender su propio encarcelamiento cuando se los acusaba. Qué se podía hacer en una realidad donde todo era placer imperecedero para soportar la tortura que se veía forzado a soportar el espíritu, sino beber.

La democracia representativa era otro engaño, otro timo de los buenos. Pero nadie parecía saber de otra cosa mejor; de modo que el cincuenta y uno por ciento de la sociedad sometía al otro cuarenta y nueve por ciento. Los derechos individuales estaban cada día que pasaba más cuartados y el Gran Hermano de Orwell parecía volverse una realidad tangible. Si hasta podía escuchar el lema del Partido salirse de las páginas, dirigirse hacia mí y resonar al ritmo de hipnóticos tambores: «La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza».

Todos aquellos pensamientos se iban derramando por los subsuelos de mi cráneo y no podía hacer otra cosa sino lanzar estruendosas carcajadas. No había salvación, estábamos condenados. Encadenados y forzados a copular los unos con los otros hasta arder en el infierno de la más artificiosa vida. Platón tenía razón con su alegoría de La Caverna; veníamos jodidos de fábrica.

De manera que si alguna vez logras salir fuera de la cueva y ver el mundo contingente para el que fuiste destinado a habitar, hazte un favor, y no regreses por nosotros, las almas muertas. Y a pesar de todo este golpe de realidad, había que seguir pateando los días. En mi caso, como podía, a los tumbos y tratando de pasar lo más desapercibido que mi propio genio me lo permitía.

A menudo desconfiaba de los gerentes, de los físicos, de los catedráticos de universidades, de los dueños de pequeñas pymes que parecían que se habían hecho de la nada. Dale un poco de poder y soberanía a un hombre sobre el prójimo y comenzará a subyugarte. Dale un título y algo de autoridad a quien es una piedra embrutecida y te deseará el paredón de fusilamiento si no estás de acuerdo con su limitada cosmovisión. La imagen de todos estos pequeños hombres luchando día tras día tras día para ser reconocidos por sus semejantes en el más opresor sistema conocido por el hombre me ponían enfermo. Todo estaba construido a base de bien en una gran maquinaria de ingeniería social, y ya llevaba milenios ejecutándose la orquesta.

Somos unos jodidos esclavos de la peor calaña, sobre todo porque nadie parece darse cuenta de que es un simple peón descartable en el tablero. Y algunas personas con descaro te escupían a la cara cuando le señalabas sus propias cadenas: «Lo hago por la familia», decían. Hombre, que la etimología de la palabra familia viene del latín famulus, y literalmente significa esclavo. Que es lo que eres tú y los que te rodean. Quizás la programación neurolingüística era la más efectiva de todas; no sólo podías insultarle al más libertario de los hombres frente a su crispado rostro a través de un lenguaje que ha ido escondiendo y degenerando su verdadero significado a través de los siglos, sino que podías limitar su imaginación, creatividad y todo el potencial con el que nació. El siguiente gran truco para doblegar mentalmente a una población es mediante el uso del símbolo. Éste se graba en el inconsciente y actúa de manera silenciosa, machacándote los sentidos y volviéndote cada día una ovejita más dócil y más deficiente cognitivamente.

Los símbolos están ligados a arquetipos poderosos que son encarnados por la especie humana; invertir su significado o el mal uso de los mismos puede degenerar el inconsciente colectivo de cualquier sociedad, y es por esta razón que su uso está magnificado hasta tal punto que no hay instrumento creado por el hombre que no tenga incrustado una etiqueta con uno. Pero, a pesar de todo, había que seguir imantado a la experiencia humana y a la experiencia animal que nos acobijaba. Fue lo que intenté hacer esa noche a base de litros de brebajes espirituosos que catapultaron mi espectro mental hacia rincones más luminosos; mejores.